新华社呼和浩特11月28日电(记者魏婧宇、连振)地处内蒙古阿拉善盟额济纳旗的黑水城遗址,曾是丝绸之路上的重要驿站,近千年前,南来北往的商人汇聚于此,驼铃声日夜不休。如今,风沙吹散了驼铃声,往日繁华的黑水城只剩下一片埋在沙土中的残址。

近年来,额济纳旗利用数字技术还原历史遗迹,使千年黑水城又“活”了起来。走进位于黑水城遗址不远处的居延历史文化数字沉浸展厅,商队、古城、戈壁等场景在眼前交替出现,仿佛置身于千年前的黑水城中。

额济纳旗历史文化研究会副主席李靖说,黑水城始建于1036年,是西夏黑水镇燕军司和元代亦集乃路驻地,是草原丝绸之路上现存最完整、规模最宏大的古城遗址。因生态环境恶化,加之战争破坏,黑水城在14世纪被废弃。

“考古发现黑水城包含大小两座城址,小城是西夏黑水镇燕军司故城,大城是元代扩建的亦集乃路故城,城内有店铺、民居,城外还有佛塔和清真寺,这里是多元文化交融之地。”李靖说,“很可惜随着历史变迁,城内大部分建筑都不存在了,只有西北角的城墙上还耸立着5座佛塔。”

黑水城遗址(无人机照片)。新华社记者 连振 摄

为了重现消失的历史遗迹,额济纳旗对古城遗址进行了数字化重构。额济纳旗文旅投资集团有限公司副总经理李延说,黑河中下游流域在古时被称为居延地区,这里有上百座大小城址,其中最著名的有黑水城、居延城、肩水城等“居延十三城”,技术人员通过对这13座古城遗址进行建模,并结合古籍文献进行交叉验证,制作出13座古城的全息沙盘,实现考古推定与数字推演的融合。

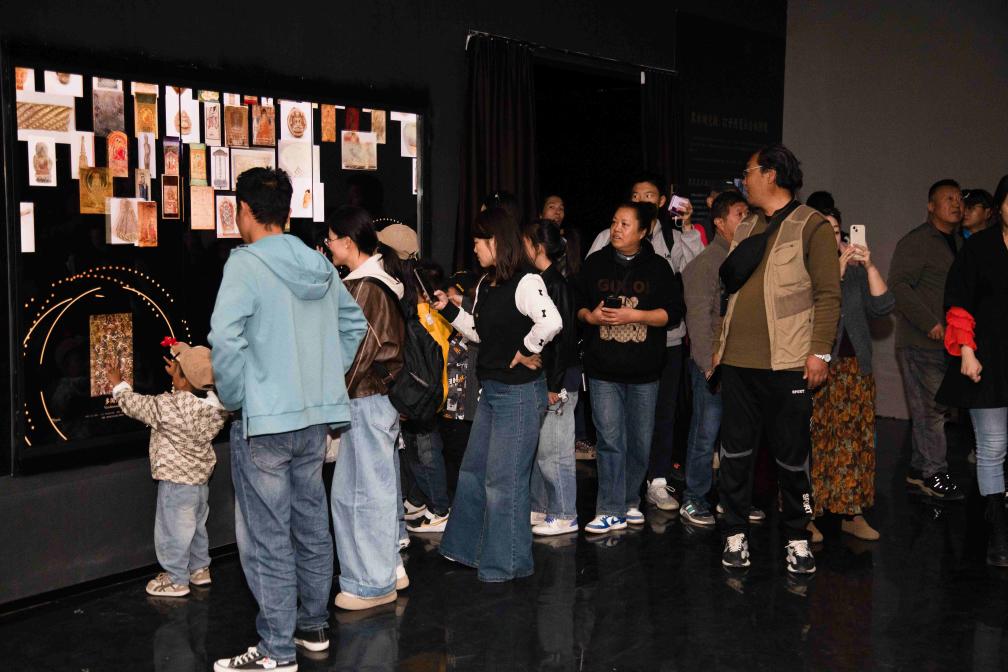

在居延历史文化数字沉浸展厅,观众不仅能穿越时空一睹13座古城的风貌,还能了解居延边塞戍边吏卒的日常履职和生活场景。“我们不仅将遗址数字化,还将文物数字化、场景数字化,多角度展现文物之下的历史故事。”李延说。

游客在居延历史文化数字沉浸展厅参观。新华社发(牛嘉颖 摄)

居延烽燧遗址中出土了大量的汉代简牍,被称为居延汉简。居延文化研究中心副主任裴海霞说:“汉简窄窄的木片,写着有关家国的公文,也写着将士们温暖的家书和救命的药方等。”

在居延汉简展示区,汉简上记录的事件被制成动画视频,展现着戍卒们站岗放哨、输粮运水、修圃种菜等生活日常。

“汉代驻守在居延地区的士兵们,会写信向朋友借裤子。”伴着讲解员生动的讲述,游客们来到“元敞致子惠书”木简的动画视频前。这枚汉简是一名叫元敞的吏卒写给朋友子惠的信,元敞因裤子破损需要缝补,向子惠借裤子应急,承诺缝补后即归还。

“汉简上的故事都‘活’了起来,汉代的戍卒们也向朋友借衣服穿,也要‘上班打卡’,‘聚餐也会AA制’,感觉历史不再遥不可及,仿佛就在我们身边。”看着汉简动画,游客陈鹏激动地说。

“历史应该是鲜活的,下一步我们将继续丰富文物数字资产库,利用更丰富的技术手段让历史‘活’起来,为游客提供科技与文化相结合的全新体验。”李延说。